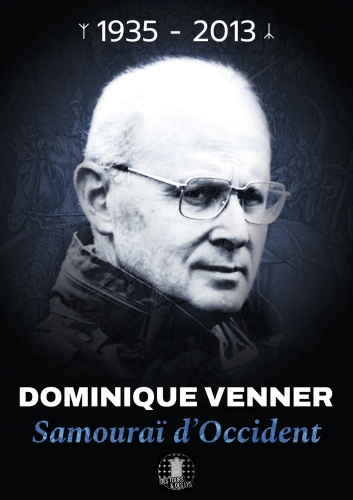

Dominique Venner est plus que jamais notre mythe mobilisateur

Dix ans déjà, dix ans jour pour jour, que Dominique Venner a gagné le paradis des « immortels », les Champs-Élysées homériques, à un âge, 78 ans, où même les héros vieillissants de Plutarque se retirent des affaires publiques ou succombent aux faiblesses de l’âge ; pas lui. Il n’a pas baissé les bras, encore moins les armes. Au contraire il les a brandies, d’abord contre lui, mais plus encore pour briser le maléfice de notre « dormition », selon les termes du vocabulaire orphique qu’il chérissait, celui du monde enchanté des fées et des sortilèges qu’il s’agit de rompre pour retisser la trame défaite de notre tradition. À travers son sacrifice, il a voulu dépasser le déclin de l’Europe. Y est-il parvenu ? Assurément pas. Son geste ne nous a malheureusement pas délivrés de ce maléfice. Les uns diront qu’il est déjà trop tard pour cela ; les autres – nous, qui ne cédons au découragement que pour le surmonter – qu’il n’est jamais trop tard. On ne désespère jamais assez de ne pas assez espérer. S’il y a une œuvre qui nous le rappelle avec insistance, c’est celle de Georges Bernanos, qui dit du suicide : ce « noir abîme n’accueille que les prédestinés ». Prédestiné, Dominique Venner l’était ; noir aussi : sang noir, panache noir ; mais il n’y avait chez lui nul abîme. En se donnant la mort, c’est précisément le refus de l’abîme qui proteste en lui. Sa mort est un pari et même un pari pascalien : la mort n’est pas le terme de notre civilisation ; et quand bien même elle le serait, nous ne perdons rien à parier qu’elle ne le serait pas. Mais encore faut-il consolider ce pari par des exemples de tenue et de vertu, des gestes à admirer et à reproduire, des nouvelles vies parallèles à célébrer. Ainsi de celle de Dominique Venner. Sa mort a fait entrer son nom dans la mémoire collective, pas seulement la nôtre, celle de notre adversaire aussi : il est maintenant la propriété de tous, semblable à ces héros qui s’offraient jadis à la ferveur et à l’imitation des cœurs purs, dont il nous revient de dresser l’éloge, en ce jour singulièrement.

Pourquoi célébrer nos morts ?

Savez-vous d’ailleurs d’où viennent les éloges et les panégyriques des grands hommes, d’où sortira plus tard la forme biographique ? De l’oraison funèbre : la laudatio funebris des Romains. Ce sont eux – les Romains, et non les Grecs – qui ont inventé en Europe ce genre illustre entre tous. Il remonte aux temps embryonnaires de la République romaine. Les grandes familles en avaient pour chacun de leurs aînés prestigieux. Chacune d’entre elles conservait pieusement ces discours sur leurs défunts. Ainsi survivaient-ils et s’adressaient-ils aux vivants. Les Romains n’avaient pas peur de ce culte des morts, nous non plus. Pourquoi ? Parce que ce culte a des vertus à la fois généalogiques et civiques ; il est célébration de la durée, du « dur désir de durer », dont parle le poète, du dur désir de persévérer dans notre être, dans notre lignée de Français et d’Européens ; et nul plus que Dominique Venner ne nous y a exhortés. La persévérance dans son être, c’est le « conatus » des philosophes, en particulier Spinoza : l’effort continu, toujours recommencé, pour être et perdurer – le cœur même de notre combat.

Quel est l’antonyme de la laudatio funebris ? La damnatio memoriae (la « damnation de la mémoire ») ou l’abolitio nominis (la « suppression du nom »), autrement dit la « cancel culture » des Romains. Or, c’est cette damnatio memoriae qui nous menace aujourd’hui directement. La « cancel culture » est en train d’effacer notre nom de Français et d’Européens, de les « cancelliser », de les enfermer dans une malédiction – le maléfice – dont nous devons les délivrer. Tel est le sens de ce 21 mai. Brandir le nom de Dominique Venner comme une oriflamme. C’est notre mythe mobilisateur – à nous Français, à nous Européens –, puisque la figure de Dominique Venner est devenue « mythique », comme l’a entraperçu Alain de Benoist, vieux compagnon, dans son introduction au premier volume des « Carnets » posthumes de Dominique Venner.

Le geste et la geste

Dix ans déjà qu’il s’est donné la mort : geste fondateur, geste d’éveilleur, geste d’éclaireur. Mieux qu’un geste d’ailleurs : la geste, au sens des chansons de geste qui célébraient les exploits des preux contre les Sarazins, exploits qui remontaient au temps de Charles Martel et de Charlemagne. Depuis dix ans, c’est cette geste héroïque qui nous meut. Depuis dix ans, c’est la détonation de sa mort qui n’en finit pas de résonner en nous, comme si, à travers elle, la corne de chasse d’Artémis et de saint Hubert battait le rappel des troupes. Comme si à travers elle, l’olifant de Roland, depuis le défilé de Roncevaux, retentissait jusqu’à nous, pareil à un appel venu du tréfonds des âges qui ferait écho à la clameur de Léonidas aux Thermopyles, vieille de 2 500 ans, dans un autre défilé : « Passant, va dire à Sparte/ Que tu nous as trouvés, gisants/ Conformément à ses lois. » Déjà, l’Europe, l’Europe avant l’Europe, ne consentait pas à sa disparition.

Gisant, Dominique Venner l’est, gisant mais vivant, tant sa mort fut un acte politique, métapolitique, spirituel, symbolique – total. Il l’a conçue comme un chef-d’œuvre, dans la perfection quasi liturgique de la règle des trois unités du théâtre classique : l’unité d’action, qui est l’unité de péril, celle de l’horizon menaçant de notre disparition en tant que peuple et civilisation ; l’unité de temps, ici dans un fascinant télescopage temporel ; l’unité de lieu, la cathédrale Notre-Dame de Paris, cœur battant de la France, chrétienne, mais aussi préchrétienne. Cette règle des trois unités, c’est ici l’unité même de notre civilisation.

Dix ans déjà et tout fait toujours autant signe pour nous dans cette mort, parfois même comme un jeu de piste dont Dominique Venner aurait laissé la résolution à notre piété. Ceux d’entre vous qui connaissent bien Alain de Benoist savent combien il est attaché aux éphémérides. Eh bien, Alain de Benoist a remarqué que Dominique Venner s’est donné la mort un 21 mai, jour anniversaire de la naissance d’Albrecht Dürer, le 21 mai 1471. Premier signe. Second signe : c’est en 1513 que Dürer a gravé son fameux « Le Chevalier, la Mort et le Diable », soit 500 ans avant la mort de Dominique Venner, en 2013. Troisième signe : Dominique Venner a publié le 23 avril 2013, un mois avant sa mort, un texte magnifique et prémonitoire : « Salut à toi, rebelle Chevalier ! » Impossible de ne pas vous en lire un passage : « La Mort, elle, le Chevalier la connaît. Il sait bien qu’elle est au bout du chemin. Et alors ? Que peut-elle sur lui, malgré son sablier brandit pour rappeler l’écoulement inexorable de la vie ? Éternisé par l’estampe, le Chevalier vivra à tout jamais dans notre imaginaire au-delà du temps. » Quatrième signe : la couverture de son livre-testament, qui reproduit la célèbre gravure de Dürer ; et c’est ainsi qu’on imagine volontiers Dominique Venner se diriger vers la mort, avec un léger sourire en coin, comme le Chevalier en bronze de Dürer, indifférent au diable grimaçant, déterminé et impassible.

L’audace paradoxale et provocante de cette mort

Dix ans déjà que nous célébrons cette date. Néanmoins, ce n’est plus seulement un anniversaire, ni non plus un jour de deuil, mais un augure favorable [n’en déplaise à Gérard Darmanin, notre ministre de la Dissolution et de l’Interdiction], selon les vœux mêmes du mort, aube d’un nouveau cycle, aube d’une nouvelle aube. Car l’heure des inventaires et des bilans n’est pas venue, tant la route qui nous attend sera encore longue. Plutôt que de célébrer un nom, fût-il pour nous parmi les plus grands, il faut faire vibrer en nous la terrible leçon qu’il nous a livrée ce 21 mai 2013. Telle est l’audace paradoxale et provocante de cette mort. Il y a en elle quelque chose d’impérieux qui nous somme d’être encore plus agissants, encore plus exigeants. Émane d’elle une énergie décuplée, une force de propagation contagieuse, comme un invincible pouvoir de radiation. Elle doit être pour nous semblable à un mythe mobilisateur et à un mot de passe qui s’adressent aux Européens de sang. Dominique Venner a trempé le sien pour raffermir et retremper le nôtre. En mourant, il a allumé une flamme en chacun de nous, il nous a transmis le flambeau, il a déposé une étincelle qui doit mettre le feu à la plaine. Il ne nous laisse pas seulement un héritage, mais une promesse et un destin.

Maurice Barrès parle dans Les Déracinés de la vertu sociale d’un cadavre à propos des funérailles de Victor Hugo. Dominique Venner n’est certes pas un cadavre au sens que Barrès donne à ce mot, mais il nous faut cependant interroger les vertus sociales et politiques de sa mort. C’est cela que nous devons questionner. Lui-même nous a invités à le faire, à donner à son geste et à sa geste une interprétation divinatoire, à fouiller dans ses entrailles, avec l’espoir de mettre à nu son âme – et la nôtre par-là même.

L’agonie de l’agonie

Alors, quel est pour nous le sens irrésistible de sa mort ? D’abord, c’est une mort volontaire ; et dans mort volontaire, le mot le plus important est volontaire. C’est un acte de la volonté libre – la résolution d’une âme déterminée à mourir, qui a fait le choix de s’immoler elle-même sur la table des sacrifices. Ramené à son expression la plus élémentaire, un sacrifice fait intervenir deux acteurs, l’officiant, préposé au sacrifice, et la victime sacrificielle. Mais ici les deux acteurs n’en font qu’un : le sacrifié est aussi le sacrificateur. C’est-à-dire que Dominique Venner tue et qu’il est tué. Il se tue pour ne pas mourir, plus précisément encore : il se tue physiquement pour ne pas mourir spirituellement. Dit autrement, il se tue pour que nous lui survivions ; et si nous lui survivons, c’est qu’il n’est pas mort, qu’il vit dans nos cœurs comme une puissance vitale.

Miracle de la coïncidence des opposés, Dominique Venner est à la fois en amont et en aval, avant nous et après nous. Il est mort et il n’a jamais été aussi vivant. Pour tout dire et le redire, sa mort n’est pas un suicide. Elle en est même l’exact contraire. Elle est symboliquement, métaphoriquement, prophétiquement, performativement, suicide du suicide de l’Europe, elle est mort de la mort, elle est agonie de l’agonie, elle est négation de la négation. Aussi paradoxal que cela soit, elle est affirmation et réaffirmation du pouvoir souverain de la vie. C’est la dialectique à l’œuvre en ce jour fatidique. Dominique Venner se sacrifie pour que les siens ne soient pas sacrifiés. C’est ce qu’il a consigné dans Un samouraï d’Occident quand il évoque la « valeur sacrificielle et fondatrice » de sa mort –sacrificielle et fondatrice. Elle n’est donc pas seulement conjuration et exhortation, elle est plus encore précognition. C’est du moins ainsi qu’elle se présente à nous. Nous sommes au cœur de ce phénomène que Hans Blumenberg, un des grands noms de la philosophie allemande au XXe siècle, appelle une « préfiguration ». Une « préfiguration » consiste à s’approprier une action passée glorieuse pour en faire un symbole agissant dans le présent et le futur. Comme réappropriation, elle confère de la légitimité à nos actions. De fait, la vie et la mort de Dominique Venner sont placées sous le signe de ces « préfigurations », c’est-à-dire qu’elles figurent à l’avance notre destin.

De Machiavel à Dominique Venner

Machiavel rêvait d’un événement qui, tous les dix ans, frappe de sidération les peuples et retrempe leur vertu. Parfois, il suffit d’un geste, de l’exemple d’un seul, parce qu’au-delà de ces dix ans, prévient-il, « les hommes changent d’habitudes et commencent à s’élever au-dessus des lois. S’il n’arrive pas un événement qui réveille la crainte du châtiment et qui rétablisse dans tous les cœurs l’épouvante qu’inspirait la loi, les coupables se multiplient au point qu’on ne peut désormais les punir sans danger. » Prescience de Machiavel : c’est très exactement ce qui nous arrive : aujourd’hui, « les coupables se multiplient au point qu’on ne peut désormais les punir sans danger ». La mort de Dominique Venner doit être pour nous cet exemple. Machiavel parle de « rénovation ». Faute de rénovation, les corps sociaux – la société donc – dépérissent, dit-il. Or, ils ne se rénovent qu’en revenant à leur « principe vital ».

C’est la réponse de Machiavel, dans ses Discours sur la première décade de Tite-Live, à la question du « Que faire ? », qui n’a pas seulement hanté Lénine et les révolutionnaires russes, mais aussi Dominique Venner. Que faire pour endiguer notre déclin programmé – en un mot, l’inexorable processus de décadence (Patrick Buisson, Michel Onfray, Julien Freund), cette fatalité inscrite dans le politique, mais réversible chez Machiavel ? Que faire ? Restaurer notre principe vital ! Machiavel le martèle dans ses « Discours ». Il est littéralement obsédé par cette question, ni plus ni moins que Dominique Venner : comment prévenir ou guérir la corruption des institutions, des mœurs et des cœurs ? Machiavel en appelle à des moyens qu’il qualifie lui-même d’« extraordinaires » ou d’« étranges » – ce qu’est la mort de Dominique Venner à Notre-Dame de Paris –, mais il ne dit jamais explicitement lesquels sans au préalable en désamorcer la brutalité. Je cite encore ses « Discours » : il faut « faire renaître dans l’âme des citoyens cette terreur et cette épouvante qu’ils avaient inspirées pour [s’]emparer du [pouvoir] ». Comment ? En frappant les esprits de stupeur, seule façon de les sortir de leur torpeur. Sans ce type d’actions, ajoute Machiavel, les hommes s’enhardissent et se croient au-dessus des lois et des mœurs.

Ce faisant, Machiavel met à nu le grand non-dit du politique, sa violence constitutive, accoucheuse de l’histoire selon Marx. Il y revient toujours. Notre hypersensibilité à la violence nous l’a fait oublier. Machiavel aurait vu dans cette hypersensibilité un signe de déchéance, sachant que cette déchéance était pour lui la grande loi de l’évolution – ou de l’involution – des régimes politiques. Alors, comment retarder, inverser, renverser cette inexorable dégénérescence du politique, ce carrousel crépusculaire ? En revenant en permanence à l’origine, au principe premier. C’est là un effort sisyphéen qui nous est demandé par Machiavel et, je le crois, par Dominique Venner : toujours recommencer, toujours revenir (c’est le plus dur dans une vie d’homme).

Un Sisyphe nietzschéen

Loin de moi l’envie de faire de Dominique Venner un disciple d’Albert Camus – l’Algérie les a d’emblée séparés. C’est du reste plus du côté de Renaud Camus que d’Albert qu’il faudrait chercher les traces d’un camusisme de Dominique Venner. Cela étant dit, la question que soulève Le Mythe de Sisyphe de Camus est celle qui nous occupe aujourd’hui : le suicide. « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. » Dominique Venner en livre une interprétation en tous points opposée à celle de Camus. Rien d’absurde chez lui. Au contraire même. Ce qui se joue, c’est le déroulement implacable du destin – et il est librement consenti. Il y aurait néanmoins une comparaison à faire entre L’Homme révolté, qui est la réponse de Camus à son « Sisyphe », et Le Cœur rebelle, quand bien même Dominique Venner n’allait certainement pas imaginer un Sisyphe heureux, mais un Sisyphe nietzschéen, pourquoi pas ?

Alors comment revenir à ce principe vital ? Par un sacrifice, répond Dominique Venner. C’est à l’aune du sacrifice que se mesure l’homme. Le sacrifice est la mesure de l’homme. Car il ne faut pas se méprendre sur le sens de son geste, ni sur la cible qu’il visait : c’est nous qu’il a ajustés ce jour-là, c’est nous qu’il a tenu en joue, nous qu’il a visés, nous qu’il a sommé d’agir. Si sa mort n’a pas de vertus agissantes, c’est que nous sommes morts. Si elle n’a pas de propriétés et de vertus mobilisatrices, c’est qu’elle n’est pas mort de la mort.

Ce à quoi nous devons œuvrer, c’est à rendre cette mort encore plus éloquente, encore plus exemplaire, encore plus évocatrice, encore plus mobilisatrice. Voilà notre mission. Convenez cependant que Dominique Venner nous a facilité la tâche : il y a peu de vies aussi héroïques et sacrificielles que celle-là, une vie à la Plutarque. Cherchez bien, il n’y a pour ainsi dire plus de vie telle que la sienne parmi nos contemporains. À charge pour nous de lui conférer les vertus spécifiques et les propriétés agissantes du mythe, comme l’a soufflé Alain de Benoist.

À quoi servent les mythes politiques ?

C’est évidemment le mythe dans sa dimension politique qui nous intéresse ici. On pourra débattre indéfiniment sur la nature des mythes politiques comme des religions séculières. Sont-ce encore des mythes et des religions ? Faisons le pari du oui. Un mythe politique ne se décrète pas. En revanche, il nous appartient de l’identifier et de l’instrumentaliser. Les seuls régimes à y avoir recouru au XXe siècle sont les systèmes totalitaires : le mythe de la race et du sang d’un côté, le mythe du messianisme prolétarien de l’autre. Ils occupent toute la place au XXe siècle, quand bien même il en reste une pour un mythe qui leur est antérieur et qui fut le nôtre plus de deux millénaires durant : celui de la terre et des morts.

Si nous voulons vraiment comprendre ce qu’est un mythe politique, autant se tourner vers Thomas Mann et vers son Docteur Faustus dont la rédaction remonte à la Seconde Guerre mondiale. À l’âge des masses, y est-il écrit dans une perspective critique, « les mythes populaires, ou plutôt, adaptés aux foules, [deviennent] désormais les véhicules des mouvements politiques : les fictions, les chimères, les fables. Elles n’[ont] pas besoin d’avoir le moindre rapport avec la vérité, la raison, la science, pour être créatrices, conditionner la vie et l’histoire, et ainsi s’avérer réalités dynamiques. » Thomas Mann dit encore du mythe politique que c’est une « foi formant la communauté ».

Il y a un autre homme qui a réfléchi au mythe politique dans des termes voisins, mais positifs. Thomas Mann l’avait d’ailleurs lu attentivement : c’est Georges Sorel, l’auteur des Réflexions sur la violence. Le mythe sorélien est un mythe mobilisateur. Il repose sur un usage volontaire, volontariste, quasiment auto-réalisateur d’une trame historique. Il a une valeur motrice. C’est un principe actif, une « réalité dynamique » (Thomas Mann recopie ici Sorel). Il fournit une « image » de bataille, une image-force inflammable. Il suffit d’y mettre le feu. L’adhésion au mythe nous place « au-dessus du découragement », poursuit Sorel. C’est le levier de l’action. Sa force agissante est contagieuse. Il dessine un paysage mental propice à l’action collective. En tant que tel, c’est une construction qui transforme ce qu’elle touche en énergie cinétique, en mouvement. Il a un effet multiplicateur, mobilisateur, accélérateur. C’est un multiplicateur de puissance. Bref, c’est tout ce que le nom de Dominique Venner doit être pour nous. Étonnants d’ailleurs, les points communs entre les deux hommes. Même idéal ascétique, même culte des Anciens, mêmes valeurs morales, même éthique guerrière, même héroïsme.

La dialectique du pessimisme et de l’optimisme

Le mythe, c’est la révélation tautologique de ce que nous sommes, de notre destin. Il n’explique pas, il est l’explication. Il ne se démontre pas, il se contente d’être là. Toute la difficulté d’analyse provient de là. Il se confond avec ce qu’il énonce. Expliquer le mythe, c’est concéder qu’on en a perdu le sens. Ce faisant, on s’interdit tout recours au mythe. Ce n’est plus qu’une langue morte, un objet archéologique livré à la curiosité des chercheurs, qu’il appartient à des époques révolues, qu’il a fait son temps. Je ne le crois pas. La religion peut disparaître (ce qui reste à prouver), pas le religieux. Le mythe peut disparaître (ce qui reste à prouver), pas le mythique.

Le mythe a la propriété de se réactiver, de se réactualiser en permanence. La preuve : nous sommes là. La question qui reste en suspens : sommes-nous avant ou après la bataille décisive ? Jean Raspail pensait que la bataille avait déjà eu lieu, que nous l’avions perdue. Dominique Venner, lui, pensait que la grande bataille de notre temps est devant nous. Quel que soit le génie de Raspail par ailleurs, il faut refuser de toutes nos forces la perspective qu’il nous présente en guise de punition. Il ne faut pas céder au dé-couragement, faute de braves. À nous de les susciter par notre enthousiasme, par notre détermination, par notre exemplarité. « Pessimisme de l’intelligence, optimisme de la volonté », disait en substance Antonio Gramsci, une devise qu’il tenait de Romain Rolland, lequel l’avait empruntée à Nietzsche.

L’histoire est ouverte

Jamais les choix n’ont été si clairs, les dangers si menaçants, les réponses aussi urgentes. L’Europe fait face au plus grand défi de son histoire, comme dit Renaud Camus, celui de sa survie en tant qu’unité de civilisation. Dans la tempête qui vient, Dominique Venner est un phare, une vigie, une sentinelle. Son geste nous place en face de nos responsabilités d’Européens. Ou nous renaissons, ou nous sombrons dans les eaux du Léthé. Quels engagements sommes-nous disposés à prendre ? Quels efforts à accomplir ? Quelle part de nous-mêmes à offrir ? Quels chantiers de fondation ou de refondation à enclencher ? Voilà ce que nous dit la mort de Dominique Venner. Elle nous oblige et nous lie pareil à un serment.

Qu’avons-nous fait en dix ans ? Beaucoup ! Que reste-t-il à faire ? Tout ! Prendre des initiatives au lieu d’endurer celle de nos adversaires. Lancer des mots d’ordre au lieu de les subir. Ouvrir des fronts au lieu de combler des brèches. Oui, tout reste encore à faire.

Dominique Venner en appelait à un sursaut spirituel, culturel, poétique de l’Europe, pénétré qu’il était du sentiment de la vie, une vie marquée par le refus du désespoir, des fatalités et des écoles du déclin. Il se gardait, sur sa gauche, du providentialisme hégélien et de sa fin de l’histoire, et, sur sa droite, du déclinisme inéluctable d’Oswald Spengler et de Paul Valéry. Tout n’est pas fini, tout peut recommencer, nul déclin n’est irréversible, toute décadence est provisoire. C’est l’action de la volonté des hommes qui commande l’histoire, nul fatalisme. L’histoire est toujours ouverte, la messe n’est jamais complètement dite, les dés jamais complètement jetés. Tout bien pesé, il n’y a pas de loi de la décrépitude, l’imprévu est la règle. Ce que nous ne voulons pas voir, en hommes prisonniers de l’instant, le nez collé sur les événements. Aucun recul. Là où il faudrait être aigle, nous sommes taupe. Or, et on en conviendra facilement, la myopie n’est pas la meilleure façon d’aborder l’histoire. « L’histoire n’évolue pas comme le cours d’un fleuve, professait-il, mais comme le mouvement invisible d’une marée scandée de ressacs. Nous voyons les ressacs, pas la marée. » Guettons la marée ! Hâtons-en la venue ! Faisons en sorte que l’imprévu dans l’histoire, ce soit nous qui en allumions la mèche ! Alors Dominique Venner ne sera pas mort en vain.

François Bousquet (Site de la revue Éléments, 21 mai 2023)